2009年1月12日(祝)

水鳥観察会(ガンカモ科鳥類生息調査)

滝湖と只見湖で水鳥の観察とカウントをしました。

9:30~11:30/参加者 15名

| 1 | オオハクチョウ | 12 |

| 2 | コハクチョウ | 12 |

| 3 | マガモ | 79 |

| 4 | カルガモ | 20 |

| 5 | コガモ | 112 |

| 6 | ホシハジロ | 43 |

| 7 | キンクロハジロ | 39 |

| 8 | カワアイサ | 4 |

| 合計 8種類 327羽 | ||

| 1 | マガモ | 20 |

| 2 | カルガモ | 98 |

| 3 | コガモ | 11 |

| 4 | ヒドリガモ | 17 |

| 5 | ホシハジロ | 193 |

| 6 | キンクロハジロ | 115 |

| 7 | ホオジロガモ | 1 |

| 8 | カワアイサ | 1 |

| 合計 8種類 456羽 | ||

今年は種類、飛来数とも少なめでした。今年一番の冷え込みの朝でしたが、参加者は15名(内こども2名)と、盛会でした。

最後に、只見湖わきの山で大きなカモシカを見られたのが収穫でした。

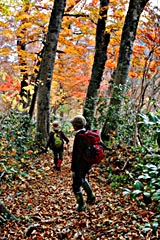

写真は、只見湖での観察のもよう

2009年1月12日(祝)

1月定例会

参加者:10名

水鳥観察会ののち、只見スキー場でランチ定例会。

議題は2月1日の和次郎さん講演会関連と雪まつり行事。

雪まつり行事は、2月15日(日) 午前中、館ノ川の丸山で雪遊び、只見温泉保養センターで昼食、その後雪まつり会場へ、の方向で調整中。

2009年1月18日(日)

新年会

参加者:8名

代表の退職慰労会を兼ね、新年会を開きました(居酒屋ねぎぼうずで18:00から)。

2009年2月1日(日)14:00~16:00

第2回「只見の自然を学ぼう会」(講演会)

希少樹種の保全とは何か?

~ハナノキからユビソヤナギへ~

講師:鈴木和次郎氏

(独立行政法人・森林総合研究所研究員)

主催:只見の自然に学ぶ会・後援:朝日地区センター

朝日地区センター 参加者:43名

■講演内容(講演時のスライドのタイトルより)

■講演内容(講演時のスライドのタイトルより)

【1】ハナノキの生態学的特性と保全

1.ハナノキとは何か?(アカイタヤではありません!)

2.ハナノキの植物学

3.絶滅危惧の現状と背景

4.保全のための生態学

5.ハナノキ保全のための取り組み

【2】ユビソヤナギの現状と保全上の課題

1.ユビソヤナギの分布

(1)地理的分布と遺伝的分化

(2)地域的分布:ユビソヤナギ自生地の現状

【3】保全のための前提

【3】保全のための前提

1.保全対象樹種の生態(生活史)を知る!

2.保全対象樹種の個体群動態を知る!

3.生態系として守る!

和次郎さん、貴重な講演をありがとうございました。

なお、講演会前日、和次郎さんと共に、5人で伊南の白沢と耻風のヤナギ伐採予定現場を見に行き、夜は和次郎さんにユビソヤナギ調査報告書の作成指導を受けました。

写真上は、講師の鈴木和次郎氏。写真下は、伊南・白沢のヤナギ林視察のもよう

2009年2月1日(日)

2009年2月1日(日)

懇親会・新年会

参加者:12名

講演会終了後 民宿ふる里で懇親会を兼ね新年会を開きました。

野菜たっぷりの田舎料理のもてなしで、和次郎さんも満足そう。栗おこわのてんこもりごはんをおいしそうに食べる稲葉さん。

今回はめずらしく、カラオケまで飛び出し、Sさんのサックスの生演奏に拍手喝采。盛会のうちに終了しました。

2009年2月14日(土)

2009年2月14日(土)

雪まつりで遊ぼう会

参加者:13名

雪まつりの初日、事務局の自宅の裏山へスノーハイクへ。あいにくの雨もようの天気でしたが、元気いっぱい、スキーやスノーシューの11人と犬が4頭、舘ノ川の舘跡まで往復しました。

保養センターへ場所を移し、温泉・鍋で体を温め、雪まつり会場へ繰り出しました。

遠路来てくれたサポート会員のkurikin一党5人。また来年も待ってます。

写真は、舘ノ川の舘跡で

2009年3月15日(日)

2009年3月15日(日)

「禮次郎ワールド」で雪遊び

ところ:月田農園(南会津町山口)

参加者:10名

昨夜の新雪と思わぬ天気に恵まれ、3月にしては純白の雪景色。大人8人、学生2人、犬2匹、野山をかけ巡ってきました。

禮次郎さんは、ホオノキの冬芽で作る笛や、キブシの芯を抜く遊びなど、遊び心いっぱい。何度行っても飽きないお方です。

昼食は持参したものの、薪ストーブでマトンとシカの焼肉をごちそうになり、満腹じゃー。

腹ごなしに裏山で クロカンとスノーシューで散策。遊び過ぎて帰りが遅くなってしまいました。

帰りがけ、玄関にあやしげな物音。なんと、テンが潜んでたらしい。そこは、元猟師の血が騒ぐ。素早く網を使って、一度は捕獲したが、するりと網から抜け出し、スタコラサと裏山に逃げて行きました。禮次郎さん曰く、「あんま、いい毛皮になんねーな、色が悪がったぞ」。でも皆「めげーがった」と満足、満足。夕暮れの雪道を急ぎ足で帰りました。

写真上は、月田農園の居間で薪ストーブを囲んで焼肉のお昼ごはん「禮次郎さん、ごちそうさま」

写真下左から、ワンコとちょっと休憩の姫二人/林道をちょっとショートカット「まだ、農園までは遠いなあ」

2009年3月15日(日)

3月定例会

参加者:10名

雪遊びにあわせ、月田農園で行いました。

〈決定事項(予定)〉

4月12日(日) ユビソの開花にあわせ春の花観察会(朝日地区センター共催で計画)

5月10日(日) 午前:バードウォッチング・午後:巨木めぐり(午後は会員のみ)

4月初旬 救命救急講座(消防署と日程を調整し、決まり次第連絡します)

2009年4月12日(日)9:00~12:00

応急手当講習会を受講

応急手当講習会を受講

参加者:14名

ところ:明和地区センター

消防署による応急手当講習会を受講しました。心配蘇生法、AEDの使用法、応急手当について、実技指導とお話をうかがいました。消防署の方のていねいな楽しい講義で、とても有意義な講習会となりました。

写真は、AEDを使った実技のもよう

2009年4月12日(日)12:15~

4月定例会

参加者:8名

ところ:黒谷「吉亭」で昼食を兼ねて

刈谷寿先生による講演会、5月定例会、寄岩バードウオッチング、2009年度総会と懇親会、吉尾峠探勝、蛍マップ作成等について話し合いました。活動予定について、詳しくは「お知らせ・NEWS」から。

2009年4月12日(日)13:30~15:30

2009年4月12日(日)13:30~15:30

春の草花観察会

参加者:13名

吉亭から黒谷川沿いに倉谷奥まで

春の草花観察会は快晴に恵まれ、雪解け水の流れる黒谷川のユビソヤナギを観察し、田んぼのあぜ道や土手に咲いてるイチリンソウ、カタクリ、スミレ、フクジュソウなどの草花を楽しみました。

写真右:咲き競うカタクリとフクジュソウ/下左:川岸で対岸のユビソヤナギを観察/下右:満開のフクジュソウの群落

2009年5月9日(土)11:00~12:30

5月定例会

参加者:10名

場所:只見温泉保養センター

定例会を保養センターで昼食を兼ねて開きました。総会にむけての話、ホタルマップ作成、活動予定等話し合いました。定例会終了後、午後の講演会の準備のため只見地区センターに移動しました。

2009年5月9日(土)13:30~15:30

第3回「只見の自然を学ぼう会」(講演会)

只見の植物と巨木

―奥深い自然に育まれた草木たち―

参加者:30名

場所:只見地区センター 視聴覚室

講師:刈屋 寿氏

第3回 只見の自然を学ぼう会(講演会)を開催しました。「只見の植物と巨木 ―奥深い自然に育まれた草木たち―」と題して、刈屋先生による楽しい講演会となりました。

第3回 只見の自然を学ぼう会(講演会)を開催しました。「只見の植物と巨木 ―奥深い自然に育まれた草木たち―」と題して、刈屋先生による楽しい講演会となりました。

只見町史、会津只見の自然・植物編などを担当された先生で、只見に多い植物の特徴や巨木の測り方など、興味深いお話をして下さいました。これからも、まだ確認されてない植物や巨木を探していきましょうと、積極的な活動を促されました。

夜は、民宿「ふるさと」で刈谷先生を囲み懇親会を開きました(10名参加)。

なお、講演会に先立ち刈屋先生が来町され、遊びに出かけたところ、布沢でコナラとコハウチワカエデの巨木を発見されました。そして、このたび学ぶ会の会員になっていただきました。これからのご指導よろしくお願いいたします。

2009年5月10日(日)

2009年5月10日(日)

寄岩バードウォッチングと植物観察会

参加者:寄岩12名、蒲生10名

場所:寄岩(バードウォッチング)、蒲生(植物観察会)

寄岩のバードウォッチングを亮君親子の先導でいってきました。刈屋先生の植物観察会も同時にできたので、参加者に大変喜んでいただきました。今回、新入会員でデビューのI夫妻さん、いかがだったでしょう。

鳥は17種見られ、ホウジロの水遊びを見て盛り上がっていました。刈屋センサーはシロヤナギの巨木を見つけて、さっそく計測。バードウォッチング後 弁当持参の植物観察会を続行。蒲生岳ふもとの水路沿いの道を散策して、最後に石伏の大クリを見て散会しました。暑くて皆バテバテ、今年は夏が早そうです。こごみが伸びきってました。

写真は、右上:寄岩のバードウォッチング、下:蒲生の観察会と石伏の大クリ

2009年6月6日(土)6:00~9:00

2009年6月6日(土)6:00~9:00

21年度総会と懇親会

只見・青少年旅行村バーベキューハウス

参加:総会22名、懇親会24名

20年度事業報告および会計報告は出席者全員で承認されました。

21年度事業計画と予算についての説明がされ、決定しました。これらは「只見町のホタルマップ」と合わせて後日会員に送付いたします。

総会終了後にバーベキューで懇親会

懇親会は、乾杯ののち、新入会員7名の紹介で始まりました。勇シェフ恒例のダッチオーブンの地鶏料理と鉄板いっぱいの採れたてアスパラチーズ焼き、焼肉、海鮮焼きなど盛りだくさんのごちそうにおなか一杯。潤子さんオカリナのバック演奏による、マイちゃんと恵子さんのデュエットも披露されました。

懇親会は、乾杯ののち、新入会員7名の紹介で始まりました。勇シェフ恒例のダッチオーブンの地鶏料理と鉄板いっぱいの採れたてアスパラチーズ焼き、焼肉、海鮮焼きなど盛りだくさんのごちそうにおなか一杯。潤子さんオカリナのバック演奏による、マイちゃんと恵子さんのデュエットも披露されました。

写真上:総会のもよう

写真下:懇親会では、歌や演奏もあり盛り上がりました

2009年6月7日(日)9:00~

2009年6月7日(日)9:00~

吉尾峠探訪

布沢・森林の分校ふざわ集合

参加:13名+ガイド

地元ガイド、刈屋晃吉さんとともに吉尾峠行ってきました。布沢川沿いのゆるやかな道を刈屋さんの昔話や解説を聞きながら進みます。道は刈り払いがされて思っていた以上に明瞭でした。木地師の屋敷跡地や延々と続く吉尾集落の水田跡、6軒あったという吉尾集落の跡地と過ぎ、峠の社に11時に到着。

記念撮影ののち、昭和村側の坂下沢沿いの急な道を50分ほどで林道へと下りました(12時半)。頼んでおいたマイクロバスでしらかば荘の温泉に向かい入浴、遅めの昼食をとって、刈屋さんのお話を聞きながら松坂峠を越えて、森林の分校へ戻りました。

木地師と村人の交流、多くの人が往来し、広い田と分校があった吉尾集落、かつてそう遠くない時代、ここに想像以上に豊かな暮らしがあったと感じさせられた1日でした。

写真上、沢の石を掘り込んでつくられた神社の参道

写真左上から、吉尾の墓地。10年ほど前につくられた新しい墓も

吉尾集落の跡地で刈屋さんのお話を聞く

吉尾峠に到着。ブナと杉に守られて社が建つ

昭和村側は、うっそうとした森の中、沢沿いにすべりやすい道を下る

2009年7月5日(日)

2009年7月5日(日)

うつくしま自然展の展示

参加者:5名+目黒写真館

場所:福島県立博物館

只見を8時に出発し、会津若松へ。福島県立博物館で行われる「うつくしま自然展」で学ぶ会のブースをいただけたので、只見の自然をテーマにパネル等を展示してきました。5×3mもある巨大スクリーンは、新緑のブナ林。これをバックに、会の紹介、ユビソヤナギ、クロホオヒゲコウモリ、カワヤツメなど只見自慢の絶滅危惧種のパネルを配列しました。

「第2回 うつくしま自然展」は、7月7日から9月4日までのロングラン開催です。みなさん、若松にいって県立博物館の企画展をぜひごらんください。学ぶ会のコーナーは、一番奥のブナのスクリーンが目印です。

写真は学ぶ会のコーナー。情報ぎっしりの他のコーナーと違い、展示会場のなかで癒しの空間になりそうです。博物館の方がさっそくソファーをふたつ持ってきてくれました。 写っているのは、展示を終えてブナに見入る学ぶ会の女性ふたり(ちょっとやらせです)。

2009年7月8日(水)

7月定例会

参加者:5名

場所:朝日地区センター

(1)三田村さんの昆虫講演会段取り、(2)うつくしま自然展の展示報告、(3)民友基金応募を促されたので意見交換、(4)蛍観察中間報告など話し合いました、

2009年8月1日(日)

虫の観察会予定を変更し虫談義

参加者:11名

場所:民宿ふるさと・水の郷まつり会場

虫の観察会は、雨のためできませんでしたが、虫談義に11人が集まりました。

観察予定時間にいきなり雷雨に見舞われ保養センターで待機。まつり会場まで待てずに、生ビールで雨あがり待ちとなる。

7時にようやく、三田村さんと合流し、気になっていた冷凍保存していたトンボを見てもらったところ、モートンイトトンボ(♂)、キイトトンボ(♂)とのこと。しばし談笑ののち、花火会場に繰り出す。三田村さんは花火のあいまに聞こえるカエルとバッタの鳴き声が気になるようす?

再度、ふるさとの囲炉裏部屋に戻り、昆虫、冬虫夏草、ヘビなどの話が夜遅くまで続きました。次回、三田村さんの講演会と観察会は9月13日の予定ですので、ご期待ください。

2009年9月9日(水)

2009年9月9日(水)

8月・9月定例会

参加者:13名

場所:居酒屋ねぎ坊主

協議事項の報告

1)星空観察会の準備打ち合わせ

2)第4回只見の自然に学ぼう会講演会(三田村さんの昆虫)、9月27日の計画について

13:30 地区センターで講演(タイトル:三田村博士の昆虫講座)

19:00 旅行村集合観察会(タイトル:秋の虫とクロマドボタル)

3)月刊ソトコトの取材依頼、中止になりました

4)生物多様性についての豆知識話し合い

来年1月23日に「湯ら里」で、森林総研協力による生物多様性についてのシンポジュウム開催決定

5)10月キノコ勉強会

10月12日(月)8:00 ヤマサ商店(入叶津)集合

ガイドは弘さん

収穫したキノコでキノコ汁ざんまい

6)その他

9月22日 三田村さんと冬虫夏草観察会

10月3日 只見町ブナセンター「ただみ・ブナと川のミュージアム」オープン

写真は、今日が誕生日の事務局・和子さんへバースディケーキのプレゼント

2009年9月11日(金)19:30~

2009年9月11日(金)19:30~

星空観察会

場所:只見考古館

参加:約40名

大倉の只見考古館で古川先生講師の星空観察会が、たくさんのこめらを含め40人ほどの参加で行われました。目玉は地球大接近の夜空に明るく大きな輝きの木星だそうで、木星の縞模様とガリレオ衛星が見られて歓声があがっていました。夏の大三角形、天の川、アンドロメダの2重星、ぺガスス座などが見られ、子供たちは飽きることもなく9時過ぎまで楽しみました。

雲に時折邪魔されましたが、今年は古川先生「雨男」返上、よかったね。

2009年9月27日(日)18:30~

第4回「只見の自然を学ぼう会」

「三田村博士の昆虫講座」講演会と観察会

場所:青少年旅行村・古民家

参加:22名

三田村先生の車が故障するというトラブルで時間を変更しましたが、無事、旅行村で講演会および観察会ができました。古民家での映像説明と標本は大人気。やっぱり子供たちは虫好きだね。夜にもかかわらず三田村先生の質問に元気に答えてました。クロマドボタルも見ることができました。帰宅途中の車の中でも虫の話で子供は興奮気味だったようです。

2009年11月1日(日)9:00~

2009年11月1日(日)9:00~

落葉観察会~ブナ林を歩こう

場所:小塩沢の仕事道

参加:3名

ブナ林散策に参加しました。林道終点から沢を歩いて、細い尾根に続く仕事道です。さくさくと落ち葉の小道をたどって、容姿端麗なブナの巨樹の下でランチ。女3人かしましく、往復2時間半の散策でした。

2009年11月5日(木)18:30~

10~11月定例会・懇親会

場所:民宿ふるさと

参加:18名

協議内容は、 (1)きのこ勉強会中止と落葉観察会の報告

(2)次回、只見の自然に学ぼう会の計画

(来年3月頃に民族学をテーマに開催予定)

(3)忘年会の打ち合わせ

(4)ユビソヤナギの調査データのまとめ・出版(来年実施)

定例会終了後、懇親会を開きました。和次郎さんが昼間行った黒沢のアガリコ林調査の話が盛り上がり、和次郎さんにスライドを見ながら、アガリコの説明をしていただきました。江戸時代からの生活の知恵だったらしい話しに、みんなチョット驚き。黒沢のアガリコも、なかなかの物だったようです。

2009年12月19日(土)18:30~

にぎやかに忘年会

にぎやかに忘年会

場所:黒沢・kuma宅

参加:19名

今年の忘年会は、19名もの参加で盛り上がりました。

kuma家の収穫物を使った料理と持ち寄りの料理で満腹。田島のWさんのケーナ演奏に酔いしれ、外の猛吹雪を吹き飛ばす熱気でした。

写真左から、大勢の人でちょっとキュウクツなほどでした/ケーナの演奏