2024.1.19

2024.1.19

んっ?

雪の上さ、木の枝が出っちゃ。その上さ、木の枝とおんなじ形をした氷が並んで立っている。

「んっ?」って思うべや。

じつは、枝さついた氷が、日が照り気温があがったため氷が溶けて、枝から離れた直後なんだで。だから、氷には木の枝の跡が溝を掘ったように凹んでる。滅多にお目にかかれない光景。(イサム)

2024.2.20

2024.2.20

凛々しいセグロセキレイ

春のような陽気。セグロセキレイも1年でいちばんおしゃれをする季節になった。黒と白のコントラストを際立たせ、ビシッと決めている。恋の相手を迎える準備は万端。だども、さえずりはいまいち。(イサム)

2024.2.26

2024.2.26

ホンドテン

昨夜遅く、鳥の悲鳴(?)が聞こえました。今朝、家のまわりのを探してみたのですが残念ながら 何の痕跡もありませんでした。足跡はたくさん。ところが昼頃に家の前にホンドテンがやって来ました。道に降りてみたり、雪の上を上をうろうろしたりした後杉林に消えて行きました。黄色の毛皮は少し汚れていましたが、頑張って冬を越しているのですね。

おそらく昨夜の騒動の主人公だと思うのですけど。また、おいで。(みゆき)

2024.3.14

2024.3.14

フクジュソウ咲く

家の前の道路の土手でフクジュソウを見つけました。毎年この時期に最初の花を見つけるのですが、今年は例年より少し遅いかな。これからどんどん咲くので、坂田・布沢に来る時は道路脇、見てみてください。(ハルコ)

2024.3.16

2024.3.16

テンのお客様

ウチの居間の西側にガラス扉1枚隔てて「薪小屋」と呼んでいる透明波板の壁と屋根をそなえた、薪を積んでおく1坪ほどのスペースがあります。ガラス扉を開けると、そこから薪を取れるようになっているわけです。

きのうは朝からいい天気で暖かく、薪を取り出すこともなく、お昼ころになって洗濯物を「薪小屋」に干そうかなと障子をあけガラス扉を開けてみたところ、なんとテンがのんびりとひだまりで昼寝をしていました。さすがに物音に気づいてテンが頭をもたげましたが、逃げる気配はないのです。洗濯物を干すのを遠慮して扉を閉じました。そのガラス扉越しに撮った写真です。

このテンさま、よほど居心地がよかったのか、昨夜わたしが寝るまでそこでぐっすりおやすみでした。黒沢も空き家が多く、テンも人間の住まいが居心地いいことに気がついたのでしょうか。人間と野生動物の距離感に変化が生じているのかもしれませんね。(クマクラ)

2024.3.27

2024.3.27

フクジュソウ

治子さんや和子さんから福寿草便りを受け取ったのでそろそろかなと荒島までお散歩してきました。予想通り咲いています。2011年の豪雨の後の土砂崩れでほぼ全滅状態でしたけど見事に回復してくれました。伊南川の右岸、ロックシェットの先に500mくらいお花畑ができています。満開が待ち遠しいです。

今日の伊南川はオシドリがのんびりと浮かんでいました。(みゆき)

2024.3.30

ツバメが来た!

先週の日曜日から声は聞けども姿を確認できず。ようやく今朝、只見線リレーマラソンの応援に駅に行ったらツバメを目視しました。イワツバメも見ました。駅前、チョウゲンボウもいるようです! 早起きはなんとかですね。(ナオコ)

2024.4.7

2024.4.7

ヤマドリ迷い込む

車庫にヤマドリ♂が迷いこんでました。(カズコ)

2024.4.11

2024.4.11

クマに遭遇

黒沢の林道の雪がだいたい解けたようなので、歩いてきました。1㎞ほど進んだところで、黒沢川の対岸の斜面で出たばかりの草を食べていると思われるクマを発見。食事に夢中だったのか、しばらく観察できました。スマホで3枚撮ったところで気付いたようで、すばらしい勢いで急な斜面を駆け上っていきました。遠目でしたが、立派な体をしたクマでした。(クマクラ)

2024.4.17

2024.4.17

カシラダカの美声

夕方、瀬戸(家の裏)から、ピーヒョロロ、ピーチュクと、たいそうきれいなさえずりが聞こえてきた。それがコレ、カシラダカ。冬鳥なんで、はぁ北さ帰りるどごなんだが、渡去前、ヒタキのような美声で鳴く。世界版レッドデータでは絶滅危惧種Ⅱ類になっちゃって貴重な鳥なんだども、只見ではねっか、ふつう種だな。(イサム)

2024.4.21

2024.4.21

ヤナギの花に群れるヒガラ

奥会津ただみの森キャンプ場。いま、シロヤナギの花がまっさかり。そこさ、ヒガラが群れで、シロヤナギの花を食ってる?! 花にいる虫どか、蜜なんかより、花のおしべか葯を食ってんであんめぇが? 花をむしり取ってる感じだ。20羽ぐれえいだっけ。こだ光景はじめて。(イサム)

2024.4.22

2024.4.22

ホクリクネコノメ

早春の水辺に咲く小っちぇども可憐な花。緑色の葉っぱさ、黄色く発光しているような部分が目立つ。その中心にあるのは、花が終わって実をつけたあな。花はというと、まだ緑色一色の葉っぱのなかにあって目を近づけて見ないと、わからないくれぇ小っちぇ。8本あるおしべは、割れる前は赤くてきれいだども、割れて花粉を出しちまうと赤色がとれっちもー。地味だども、味わい深い草花だべな。(イサム)

2024.4.22

2024.4.22

スミレサイシンの群落

単独で咲くスミレサイシンだども、ここでは斜面一面に広がっている。これだけの群落をつくるのはめずらしい。地面に寝ころび、しばし春を堪能。(イサム)

2024.4.24

2024.4.24

ズミ

かつてはどこさでもある木だったども、近ごろはめっきりなくなっちまった。この木が好むヤチッポ(湿地)が少なくなったがんであんめえが。ちなみに、この花は奥会津ただみの森キャンプ場対岸の只見川左岸に生えていたあな。周囲にあったヤナギ林と一緒に皆伐されていた。ここもダムの浚渫土の捨て場になっちゅうごんだ。町じゅう土捨て場だらけだな。(イサム)

2024.4.27

2024.4.27

サンショウクイ

開通したばっかの六十里越さ、行ってきた。サンショウクイがいっぺぇ。じっとしてねぇがら、なかなか撮れない。枯れ木さ止まってくれたのでやっと1枚。ちなみに、この鳥は、サンショウを食ったもんで、ヒリリ、ヒリリと鳴く。(イサム)

2024.4.30

2024.4.30

ミヤマキケマン

家の下の土手さ、みごとなミヤマキケマンの大群落! 逆光だったんで、遠目に撮影。花が波打ってるようだ。(イサム)

2024.5.5

2024.5.5

エゾハルゼミ初鳴き

癒しの森でエゾハルゼミが鳴きました! 抜け殻も発見。チゴユリも咲き始めてます。まだ連休中で、例年なら残雪がある時期なのに!(ゆたじー)

2024.5.7

2024.5.7

ウマヅラゾウムシ

山から採ってきた山菜についでたゾウムシ。3匹くっついてだ。長い顔が馬に似てるんで、ウマヅラゾウムシと名付けてみた。ほんとの名前、知っている方、教えっけやれ。

ヒメシロコブゾウムシではないかと会員の方からメールがありました。タラノキに集まると書いてありましたが、タラの芽がたくさんあったので、それについていたものかと思います。(イサム)

2024.5.8

2024.5.8

真奈川の堆積土砂

久しぶり真奈川に行き堆積土砂の進み具合をみてきました。道路より山高く積み上げられた土砂に唖然。(カズコ)

2024.5.26

アカショウビン初鳴き

午後3時40分ころ、黒沢でアカショウビンがさかんにさえずっていたずや。いっつも6月に入っと、やってくる夏鳥だども、やっぱ今年は早え。(イサム)

2024.5.26

2024.5.26

虫がこぼれ落ちっちもう

ハクセキレイさん、塩沢の河井継之助記念館の玄関上で子育て中。電線に止まってんがなを撮ってみたら、こぼれ落ちそうなほどの虫をくわめてる。 3匹はいんな。子めらを育て上げんのは、鳥も人間もおんなじだぁ。(イサム)

2024.6.1

2024.6.1

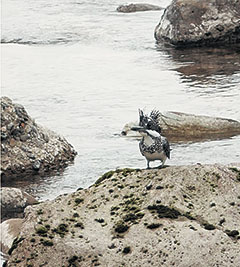

久しぶりの対面

お久しぶり。ヤマセミさんに対面。元気のいいメス。さかんにダイビングしていだっけが、魚は捕れずじまい。

んでも、冠羽を立てると、さすが魚捕りの王様、キング・フィッシャーの風貌になんな。(イサム)

2024.6.2

読売新聞社から取材

読売新聞福島支局の記者が来町し、「真奈川のダム浚渫土砂」について取材していきました。ここは、滝ダムに堆積した土砂を、集落からはなれたワラビ園に運びこみ、環境や景観をこわすばかりでなく、生業にあてるべき生産地が失われている場所です。

経過を話しただけではピンとこなかった記者さんでしたが、現場を見てはじめて、その問題の大きさに気がついたようでした。土砂捨て場は、昨年からさらに拡張され、いっそう高く広くなっています。目につかないところで、こんなことが起きていることを町民は知りません。まずは、現場を見て感じてもらうことが第一歩だと思います。(イサム)

2024.6.4

2024.6.4

華麗なる空中給餌

ツバメたちは、いま子育て真っ最中。あちこちの電線で、子ツバメが親鳥の運んでくる虫を待っている。エサやりの瞬間を撮りたいと、カメラを構えて、じぃーと待ってるども、ねっかタイミングが合わねえ。それもそのはず、給餌は一瞬で済んでしもう。上下、前後、左右、あらゆる方向から、いきなり飛んできて、あっという間に虫を与えると、飛び去っちもう。 さんざん苦労した挙句、撮れたあながコレ。(イサム)

2024.6.12

2024.6.12

どこさでもあるが、只見ではどこさもない

黒沢橋の右岸上流の土手さ、白いフサフサした花のかたまりがあっけ。見慣れねえ花だと思って近寄ってみたら、なんとウツギの群落。「只見で初記録?」と思って『会津只見の植物』の植物目録を見たら、田子倉湖の奥さある白戸沢でのみ採集と出っちゃ。只見では「ごくまれ」とある。今年から新たに生えだんではなく、むかしから自生してたんだべな。それが、去年堤防の道が舗装さっちゃもんで、見つけやすくなったんだと思う。だれも知らねぇで咲いっちゃほうがよがったかな。

日本じゅうでふつうな植物なのに、只見では珍しい植物の一例。(イサム)

2024.6.20

2024.6.20

ウグイス鳴く!

枯れ木の先端さ、ボッコ(小さなかたまり)がくっ着いちゃ? と思って見たら、「ホーホケキョ」と鳴き出すではないか。さっそく撮ったあながこれ。

気配を感じたのか、すんま飛び去ったども、見晴らしのいい場所さ止まるのは珍しいこと。

ちなみに、ウグイスは只見町の鳥になってんだども、この鳥は日本じゅう隅々どこさでもいる鳥。オラとしては、イヌワシとかヤマセミのほうがよかったな。(イサム)

2024.6.25

2024.6.25

端正な花だけど

モウセンゴケも花ざかり。純白の花をズームアップすると、なかなか端正。

純白の小柄な花がネバネバした赤い葉っぱの中から生えてくるのだから、その取り合わせが不似合いなこと、おびただしい。(イサム)

2024.6.27

ホタル

叶津の五十嵐家の裏のホタルが見頃を迎えてます。8時半頃、40匹くらい飛んでてとても綺麗です。叶津スノーシェッドの山側と中の平の神社に入る道脇の堀にもホタル飛んでました。(こずえ)

2024.6.28

籠岩のハヤブサ

梁取の籠岩さ、ハヤブサの雌らしいのがいた。去年の夏、旦那と息子を感電事故でなくした未亡人のハヤブサであんめぇが? ……と、勝手に想像。新しい連れ合いがいるかなと、探したども、この1羽しか見当たらなかった。これから経過観察しんなんねぇ。(イサム)

2024.6.29

クマ、サル、そして鵺

このところ長浜にはいろんなお客さんがやって来ています。昨日からは鵺(トラツグミ)。普段、夜鳴くって言われますが朝から声がしています。この時期は昼間も鳴くようです。

さてこのトラツグミ、鵺(ヌエ)という怪物の声と古い物語では言われています。頭がサル、手足はトラ、胴体がタヌキ、尾はヘビ。毎晩天皇の寝所の屋根に陣取って悩ませていたとか(退治されるのですけどね)。可愛い姿なのにこんな「風評」でちょっと可哀想です。

それより、この数日のクマ騒ぎ、そしてサルの来訪(ヤマユリのつぼみをたべて行った)、もちろんタヌキやヘビはその辺にウロウロしているので、次はトラ? トラはうちのネコだけで良いです。(みゆき)

2024.7.2

2024.7.2

サシバ巣立つ

ここはボルネオの熱帯雨林。いえいえ、只見の山ん中です。

木の枝に止まっているのは、2羽のサシバの若鳥。巣立ったばかりらしく、たどたどしい飛び方。そして、オラが近づいても逃げない。無事に育って、マレーシアやフィリピンの亜熱帯の国で過ごして、来年また只見さ来てけやれ。(イサム)

2024.7.5

2024.7.5

イノシシ

「堀っこさ、水がこねえ」という連絡があり、用水路の取入口さ、行ってみた。そしたら、なんと、でっけぇイノシシが引っかってんでねーの。2人では手に負えず、電話でもう1人応援にきてもらい、3人がかりでやっとこさ水門から外すことができた。40〜50キロぐらいあったべな。りっぱな成獣だっけ。

山のはしを歩いていて、うっかり水路さ落っこちたんだべな。タヌキ、ウサギ、ハクビシンはよくあるが、イノシシははじめてだ。(イサム)

2024.7.5

夢と消えた長浜サファリパーク

折角提案してもらった長浜サファリパークですが、主役のクマさんが今朝捕獲されました。猟友会の会長さんの話だと4歳のオス。1.3メートルくらいで痩せていたとのこと(私が見たのより大きいので何頭かいるみたいです)。山にご飯が無いんだね。

もう、桑の実は終わってしまったので当面は出て来ないだろうけど、次はウワズミザクラもあるし警戒は必要。危険地帯だと言われてしまいました。と、言うことでサファリパークは諦めることにしました。(みゆき)

長浜サファリパークに滞在していました。行く前日にクマが出たとのことで、ちょっためらいましたが、庭のコシジシモツケが花真っ盛りで、クマさんに負けてはと思い出かけました。

小屋から栗林がよく見え、6、7日は猿さんファミリーの登場で楽しめました。猿さんはとくにここ5年ほど前からよく見られるようになりました。第1テリトリーは家の前の栗林で、野生と人との境界でよく猿さんたちが木の枝をゆさぶっています。第2テリトリーは苗畑で、Aさん宅の玄関前にある桑の木でボスザルが見張りをしています。第3テリトリーは苗畑から下の川除集落方面。最近よく爆竹5連発が鳴り響いています。今回みた猿ファミリーはボスザル1匹、中ぐらい(雌ザル?)が2匹、小猿が2匹でした。逃げるときは、ボスザル、1秒ぐらい間をおいて雌ザル、さらに1秒ぐらい遅れて子猿と順序だててすっとびます。

小屋の寝室から青色のドラム缶を倒したような熊さんの捕獲器が見えます。夜、スリル満点です。苗畑は、かなり前から熊さんが遊びに来ているようです。ウワミズザクラは小屋の前の道を挟んでAさん宅、数メートル離れて小屋にも植栽しています。熊さんだけではなく、私の大好物で、果実酒、特にアンニンゴ(ウワミズザクラのつぼみの塩漬)は日本酒とベストマッチです。秋の山栗、オニグルミ、特に植栽されたクリの品種(山栗より遅く、大きな甘い実をつけます)が要注意と思っています。

とにかくここは自然がいっぱい、熊さん、猿、夏から秋のマムシ、スズメバチ、東京では味わえないスリルと興奮に満ちあふれています。(ナガ)

2024.7.7

2024.7.7

超ビューティフル!

カキランが花ざかり。むかしはどこさでもあったが、今は珍しい。乱獲と自生環境の減少のダブルパンチだべな。(イサム)

2024.7.9

2024.7.9

異空間のオカトラノオ

オカトラノオがかたまって咲いていだっけ。たくさんのヒョウモンチョウの仲間が集まってる。そこが、まるで異空間のように見えた。(イサム)

2024.7.14

2024.7.14

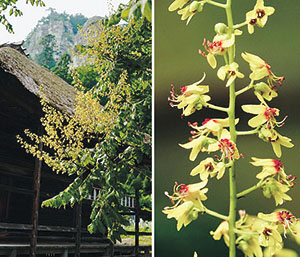

モクゲンジの花

ここは、梁取にある国指定重要文化財・成法寺観音堂の境内。鮮やかな黄色い花を咲かせているのは、モクゲンジ。奇妙な名前とともに、花もキテレツ。夏のおわりごろ、ホオズキのような実をつけて中に黒い種子をつける珍奇植物。語源はよくわかっていない。どういうわけかお寺にある。仏教と縁が深いようだ。

只見町には、ここと、小林の新福寺、黒谷の瀧泉寺にそれぞれ1本ずつ合計3本あった。しかし、昨年、新福寺の木が切られたので、町内では2本だけになっちまった。新福寺は、たぶん除雪に支障があるとして切っちまったんであんめぇがと思う。

これが「寺院に植えられるモクゲンジという木である」ということは知らねぇんだろうな。それを知らせるのが、オラたちの務めだべな。(イサム)

モクゲンジについて以前調べたことがあります。木槵子と呼ばれる植物は仏教文化と共に渡来したので、それまでは日本に自生していませんでした。数珠に関係があるようで、寺の境内に植えられている様です。埼玉県の付近の寺にも沢山見られます。(小見寺)

2024.7.24

2024.7.24

ヤマユリと…

今年もヤマユリが咲き始めました。残念ですが、猿たちがつぼみを食べてしまった事も影響して去年(最大152個)の半分以下です。それでも良い香りが漂っています。

今朝、花の数を数えていて出会ったのは……交尾中のヤマナメクジでした。(みゆき)

2024.8.29

2024.8.29

瑠璃色の宝石ブッポウソウ

瑠璃色の宝石・ブッポウソウを、送電用鉄塔で見っけだ。3、4羽の群れ。ひょっとしたら、家族かも。南方の国さ、旅立つ準備中だべな。

「まっと、近くさ、来てけろ」と祈りつつ、半日粘ったども、叶わなかった。「また、来年な」と、後ろ髪をひかれつつ帰ったずや。(イサム)

2024.8.29

2024.8.29

アマガエル、なに思う

家の窓や壁のあっちこっちさ、アマガエルがいる。2階の部屋のベランダにも1匹のんびりと外をながめていた。なに思ってんだか。(イサム)

2024.9.9

叶津川さカワセミ

叶津川の中流。この川にいるのはヤマセミと思っていたら、きょうはカワセミが2羽いた。夫婦か親子かはよぐ分がんなかったが、この川でカワセミを見たのは初めて。(イサム)

2024.9.16

2024.9.16

長浜幼虫パーク

サファリパークから昆虫パークに移行中の長浜です。

緑色の可愛いのがミヤマカラスアゲハの幼虫。8月末に我が家に来てくれたのですが、その後行方不明になっています。どこで蛹化しているやら、家の周りを探しても残念ながら見つかりません。おそらくもう羽化してしまっていると思いますが。家の周りによく翔んでいる一匹かな。

トゲトゲはルリタテハの幼虫。こう見えても毒もなくトゲも痛くはありません。シオデの葉をムシャムシャ食べてほぼ完食状態です。5匹いたのですが、これも何処かへ家出してしまいました。最後の子です。家で蛹化してほしい!!(みゆき)

ルリタテハ、見てみてぇ! さなぎになったら、とってきて、家ん中とか、ダンボール箱とかに入れておけば、見られんずや。夏休みの宿題のようになんが、それもまた楽し!(イサム)

2024.9.18

2024.9.18

タテハサムライコマユバチ

あのルリタテハの幼虫の悲しい末路です。これはタテハサムライコマユバチの繭、そしてそれをしっかり抱いているルリタテハの幼虫です。タテハサムライコマユバチは小さな蜂でルリタテハの幼虫に卵を産み付け、それがからだを食い破って外に出て繭を作るようですが、悲しいのはルリタテハの幼虫は写真の様にそれをしっかり抱えているのだそうです。勿論、蛹化もできず死んでしまうのですが。

ルリタテハがあんなに綺麗な成虫になるまでには苦難の道をたどらなくてはならないのですね。と言うことで、イサムさん。夏休みの宿題は、オシマイになりました。(みゆき)

2024.9.25

猛蟲・ハンミョウ

猛蟲・ハンミョウ

ハンミョウがテントウムシを襲ってだっけ。おそろしい牙のような大あごで食らう姿は、猛蟲(もうちゅう)だ。たちまちズタズタ。これが恐竜くらいの大きさだったら、最強恐竜になんであんめーが。

色よし、姿よしできれいなんだが、虫も人間も、こんなやつほど、ほんとうはおそろしい?(イサム)

2024.9.27

2024.9.27

アサギマダラ

叶津番所の前のフジバカマにアサギマダラが蜜を吸いにやってきました。ミドリヒョウモンやハナムグリもよく見ます。(こずえ)

9/29、13時頃、長浜柄沢にやや大きめなアサギマダラがやって来ました。やっと見れました。(ハマ)

2024.10.12

2024.10.12

10月の花暦調査から

今年はドングリが豊作。登山道さ、たくさんころがっている。

これはミヤマナラのドングリ。ミヤマナラはミズナラの変種で、大木にならない矮性低木。なだれ地を代表する植物。大元のミズナラのドングリはでっかいども、ミヤマナラのドングリはコナラとおんなじで小っちぇな。

ちなみに只見では、ドングリのことを「シダミ」どっちゅう。拾い集めて乾燥しておき、必要なとき、煮てから水でアク抜きをして、粉状にしたものを、モチ米と一緒について「シダミモチ」にする。たいせつなモチ米を増やす糧にしただべな。これは、田植え時期のコビリ(小昼)として賞味する。(イサム)

2024.11.5

2024.11.5

花暦調査番外編

キノコは、わりぇー(割合に)出でんな。

これは、ドンギロ(ナメコ)。ナラ枯れで枯れたミズナラに出っちゃっけ。左側は、ドンギロが傘を広げたあな。しかし、味はどっちもおんなじ。

ススキやぶの中さ、上等なカーペットを敷いたような場所があった。ジョウゴゴケという地衣類。近くから見てみっと納得。(イサム)

ススキやぶの中さ、上等なカーペットを敷いたような場所があった。ジョウゴゴケという地衣類。近くから見てみっと納得。(イサム)

2024.11.26

2024.11.26

寒雨の夜の怪―ハクビシンの奇妙なる行動

キィーッ、キィーッと、ゆんめって(家の前)から、ブタのような叫び声が聞こえる。午後8時25分。外は真っ暗。本降りの雨。あんまり切なく叫び続けるので、外へ出てみた。

探してみると、玄関先にある泉水(池)の排水口の上で、2匹の獣がはげしく争っていた。全身ずぶ濡れ。ネコより大きい。

でっけぇ叫び声をあげて大喧嘩してる。近寄っても止めない。鼻筋が白い! ハクビシンだ!

スマートフォンで動画を撮る。それでも止めない。家にとって返して、カメラを持ち出し、ストロボ撮影をはじめる。そしたら、ようやく2匹は争いを中断、1匹は道路へ去った。もう1匹はサラサドウダンツツジの木に登る。そして、オラとおんなじ背丈の位置から、シャー、シャーと口を開けて、威嚇する。いまにも飛びかかりそうだ。オラは、ベストショットとばかり連写。写真はかわいらしく写ったども、実際は獰猛。

しばらく見ていたが、一向に降りる気配なし。そこでこうもり傘を使って追い出したら、ようやく木を降りて、道路を渡り去っていった。

これはいったいなんの騒ぎ?(イサム)

2024.12.3

2024.12.3

マツヘリカメムシ

雪が降り続く只見からです。 重い腰を上げ雪囲いの板を入れていると見慣れない虫が…。調べてみるとマツヘリカメムシでした。

北アメリカ西部の原産で2008年に東京都で発見され、今や35都道府県に進出したという驚くべきカメムシの仲間です。只見町でも相当いるのでしょうね。言われている通り青リンゴの匂いでしたよ。(明)